こんにちは。

IB生専門のオンライン個別塾「EDUBAL Academy」です。

本記事では、IBの成績と最終試験 (Final Exam) について説明します。

IBスコアとは? IBの成績はどのように決まる?

IBDPの最終スコアは、42点 (1科目 7点x 6科目) + 3点 (EEとTOK) = 合計45点満点。自分で選択することのできる6科目のスコアと、必修となっているEEとTOKのスコアが足されて最終スコアが換算されます。

ここで注意していただきたいのが、各科目の7点は、試験の結果だけで決まるものではないという点。IBの科目は、国際バカロレア機構が採点する外部評価と、学校の先生が評価する内部評価の2つが組み合わさって、最終的に7点満点で点数がつきます。科目によって異なりますが、多くの場合、外部評価が点数に占める割合が70~80%、内部評価が20~30%です。

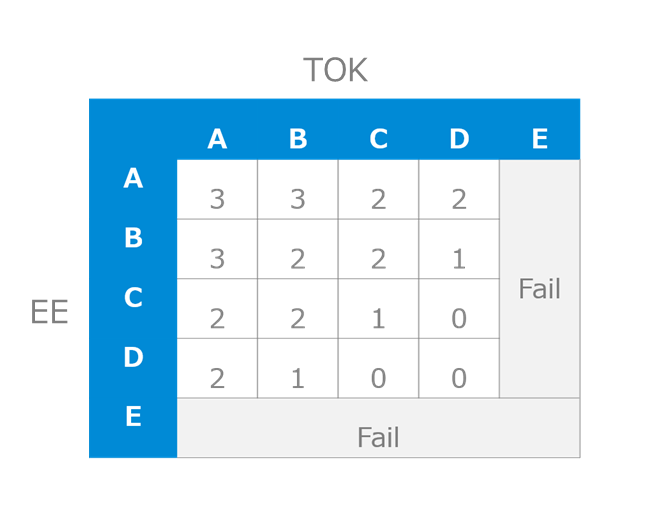

また、EEとTOKの3点はやや特殊な配点方法になっています。EEとTOKはそれぞれがひとつの科目として、A~Eの評価がつきます。EEとTOKを合わせて3点を取得する場合、AA(両科目でA)またはAB(どちらかがA、どちらかがB)を獲得する必要があります。AC、BB、BCの場合は3点中2点が与えられます。CD、DDの場合が1点となり、それより低い評価は3点中の点数は与えられません。(詳しくは下のグラフを参照)

EE/TOKは合わせて3点となっていますが、実は両方A評価でなくても3点は取れるんです。ABでも3点満点なので、自分の得意な方でAを狙うのがおすすめ!(海外インター校・2024年卒業)

各科目での外部評価と内部評価の違いは?

IBDPにおいて、7点満点のスコアで評価されるのは外部評価(EA)と内部評価(IA)です。

一般的に、外部評価は最終試験 (final exam) のことを指します。Paper 1、Paper 2と呼ばれる筆記試験のことですね。※Group 6「芸術」を除く。このIBの最終試験は、年に2回、5月と11月に行われます。これは年に2回受験するというわけではなく、学校の新学期が始まる時期によって試験のタイミングが異なるという意味です。欧米系のインター校の生徒は5月、日本の一条校や南半球の現地校の生徒は11月に受験します。

外部評価は、その名の通り、各IB校の外部の採点者が試験の答案を採点する仕組みになっています。採点者は評価に偏りが無いよう、公式のマークスキームを用いて採点します。つまり最終試験では、だれが自分の答案を採点するのか分かりません。できるだけ正確に採点してもらえるよう、普段から丁寧に答案を書くことを心がけましょう。

一方の内部評価は、「口述試験やレポート課題」を指します。「内部」評価という言葉の通り、評価するのは自分の学校の先生です。教員が採点したものを国際バカロレア機構(IBO)に提出することになっています。内部評価は、自分の知っている先生が採点するので、先生から積極的にフィードバックをもらうようにしましょう。

IAは各科目のスコアアップのカギ!

採点者が自分の学校の先生なので、どのようなポイントを見て採点するのか疑問点はすべてクリアにしておこう!(国内一条校・2024年卒業)

IAは先生のフィードバックを最大限に活用すると、高得点につながります。先生と密なコミュニケーションを図ることがとても大切です。(海外インター校・2023年卒業)

「7点」はどのように決まる?

高得点を狙うためには、EEとTOKの合計点で良い点を取る必要がありますが、割合をみれば各科目の点数(7点満点)の方が重要です。高得点を取得するために、評価基準を熟知することは必須と言えます。ここでは、各科目でどのように7点満点のスコアが算出されるか見ていきましょう。

外部評価および内部評価の試験ひとつひとつは科目やレベルによって試験の配点が異なります。例えば、数学HLのPaper 1とPaper 2は110点満点ですが、Japanese AのPaper 1は20点満点で内部評価(IO)は40点満点です。

外部評価と内部評価を7点満点のスコアに算出するためには、各試験での正答率(100%換算)が用いられます。先ほど紹介したように、各科目のスコアの内訳は約75~80%が外部評価、約20~25%が内部評価となります。各試験での正答率はその内訳に反映されるようになっています。

例えば、最終試験が35/50点(正答率70%)と内部評価が15/20点(正答率75%)の生徒はそれぞれが外部評価の75%と内部評価の25%に反映されるため、以下の最終的な成績が与えられます。

外部評価75% × 正答率70%=52.5%

内部評価25% × 正答率75%=18.75%

合計: 52.5%+18.75%=71.25% →この科目において100点中71.25点獲得

このように正答率を外部評価・内部評価の内訳に反映させることにより、その科目の最終点数が100点満点で算出されます。

最後に、各科目の100点満点の点数が7段階の最終スコアに変換されます。変換の基準は各科目によって異なりますが、比較的難易度が高いとされている数学HLだと70点ほどで7が取得できます。

Physics HLやMathematics HLなど難関とされている科目こそ、6や7の基準が甘めな印象です。

逆に世界全体を見て受験者が多く比較的難易度が低い科目は、より高い点数が求められることがあるというウワサも。(海外インター校・2022年卒業)

IBの落とし穴? ModerationとGrade Boundaryに注意

さて、これまでIBの評価の種類と点数の算出方法を見てきました。皆さんが一番気になるところは「自分の選択科目で7を取るには何点必要なのか」という点だと思います。実は、IBでは何点取れば最終スコアで7を獲得できるかは明確に定まっていません。

その理由は主に2つあります。

1つ目の理由が、内部評価のモデレーション(Moderation)と呼ばれる制度。内部評価は各IB校の教員が採点します。しかし、国際バカロレア機構(IBO)からすると、自分の生徒だからとひいきしたり、そもそも教師の採点基準が甘すぎたり厳しすぎたりといった不確定要素があります。

そこで用いられるのがModerationという制度。IBではサンプリング方法を活用して、その教師が採点した内部評価が適切か確認されるシステムがあります。つまり、最終スコアに反映される点数が教師がはじめに付けた点数と異なるいうこともありうるのです。そのため、Moderationを経て点数が低くなることも想定して、内部評価は特に力いれて取り組む必要があります。

私は、Moderationの影響でIAのスコアが1点下がってしまいました…。

最悪のケースに備えて、IAは特に力をいれる必要があると思います。

2つ目の理由として、Grade Boundaryがあります。

最終スコアの範囲は、その科目の受験者の正答率の分布により推移します。そのため、ある科目で、全受験者の平均の正答率が低くなれば、その分高い最終スコアが取りやすくなり、全受験者の正答率が高ければ、その分だけ最終スコアの範囲が厳しくなる傾向があります。

まとめ

本記事ではIBの成績の決まり方について深掘りしました。

まとめると、IBの最終スコアの算出はとても複雑で、予測しづらい部分があるというのがポイントです。また、7段階の最終スコアの割り当てから分かるように、高得点を修めたければ、同じ科目を選択しているほかの受験者よりも高いパフォーマンスを出すことが大切になります。

つまり、『周りと差をつける』ことが高いIBスコアを取得する秘訣です。

EDUBAL Academyでは先取り学習から試験直前対策まで、最終スコアを伸ばすコースがそろっています。個別指導のため、一人ひとりのニーズに合わせて授業を進めることができます。周りと差をつけて、パフォーマンスを上げたい方は、お気軽にEDUBAL Academyにお問い合わせくだい。